甘肃嘉峪关:雄关漫道续新篇

于晓明

纵横十万里,守望五千年。长城是我国现存体量最大、分布最广的文化遗产。

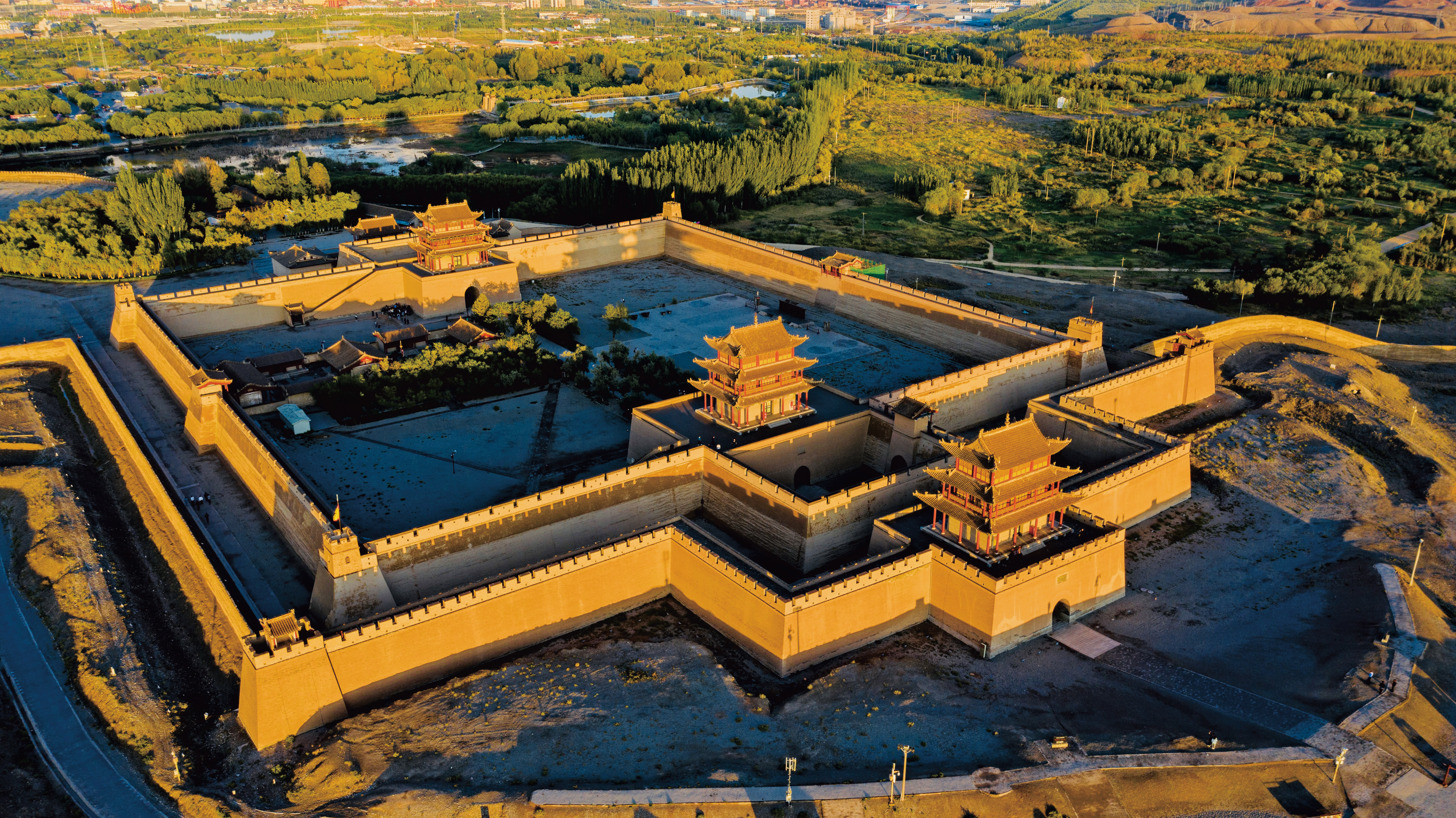

明长城最西端的“天下第一雄关”——嘉峪关,北依黑山,南邻祁连雪山,扼守着古代丝绸之路的咽喉要道。因其地势险峻,城墙高峻坚固,攻防设施完备,是中国古代军事防御工程的典范。

2019年8月20日上午,习近平总书记来到嘉峪关,察看关城并听取长城保护情况介绍。总书记强调:“长城凝聚了中华民族自强不息的奋斗精神和众志成城、坚韧不屈的爱国情怀,已经成为中华民族的代表性符号和中华文明的重要象征。要做好长城文化价值发掘和文物遗产传承保护工作,弘扬民族精神,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起磅礴力量。”

牢记嘱托,凝心聚力,精准施策。几年来,嘉峪关市认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,以长城国家文化公园建设为抓手,多措并举打造长城文化重要标志地,系统推进文物保护工作,深入挖掘长城文化价值,持续发挥长城资源优势,不断扩大长城文化影响力,构建起保护有力、传承有序、利用有效的长城文化发展新格局。

一砖一瓦守 千年古韵留

晓日初升,嘉峪关关城被镀上金边。垛口间的风带着夜的凉意,卷起沙砾,打着旋儿在戈壁滩上滚过。

在嘉峪关关城西北18公里外,嘉峪关长城研究院长城文物管理所田野文物巡查组三名工作人员踩着硌脚的碎石,弓着腰,向三墩山墩(烽火台)缓慢移动,对用围栏保护起来的烽火台进行日常巡查。组长路孝伟举着相机,每走一段便驻足拍摄,留下相关影像资料。

“底宽2.3米,顶宽0.7米,高2.1米,含水率2.9……”同事王生科测量着三墩山墩西南角坍塌缺失的石板,大声报出数据。“水汽开始往上走了,几天后墩台估计就干燥了。”同事于永艳边记录边说,今年嘉峪关降水多,文物本体含水率明显上升。

嘉峪关境内留存有长城墙体43.6公里,壕堑12.94公里,关堡8座,墩台共49座,必须每月巡查一遍。“我们这组主要巡查49座墩台,根据巡查时留存的照片和测量数据对比查看,判断文物本体病害及赋存环境是否发生变化,及时采取保护和修复措施。”路孝伟说。

嘉峪关长城研究院从20世纪90年代开始持续跟踪文物变化,开展保护修复,至今已持续数十年。如今,研究院利用无人机、三维激光扫描等技术和裂缝仪、倾斜仪、全站仪等设备,对关城、长城本体进行全面监测和高精度测绘,建立前端设备实时监测、便携式设备定期监测和人工巡查等多种方式相结合的综合监测保护体系,形成长城独立墩台三维模型信息数字档案、《病害调查报告》《关城典型病害地震影响报告》等重要资料。

从肉眼观察到仪器测量,从简单看护到科学保护,从抢救性保护到预防性保护。几十年间,保护手段不断迭代,保护理念也与时俱进,构建起“日常监测—综合预报—提前预警—即时保护”的工作模式。唯一不变的是一代又一代文物保护工作者的接力守护。

近年来,嘉峪关市加大保护力度,先后完成了嘉峪关关城保护范围内部分建筑油饰彩画、嘉峪关关城南敌楼墙体保养维护工程、嘉峪关市长城沿线长城关堡、烽燧遗址保护标识系统等30多项长城保护项目,探索发明了青砖文物微裂隙注浆装备等4项实用新型专利,确保文物本体及赋存环境一体化系统性保护,全力守牢文物安全红线底线。

嘉峪关关城景区全貌。嘉峪关市委宣传部供图

古关今韵浓 故事入画来

暮色中的嘉峪关关城,灯光次第亮起。全息投影技术让斑驳的城墙“活”了起来,一部古老的长城史诗在光影变换间拉开帷幕。这一中国首部原址实景长城文化沉浸式夜游灯光剧,每晚都为游客开启一场穿越千年的文化之旅。

习近平总书记指出:“历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,不仅属于我们这一代人,也属于子孙万代。要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,全面保护好历史文化遗产,统筹好旅游发展、特色经营、古城保护,筑牢文物安全底线,守护好前人留给我们的宝贵财富。”

按照“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的要求,嘉峪关市积极探索、主动创新,抢抓夜游经济、数字经济、沉浸式体验等文旅发展新机遇,以长城文化为底本,以长城精神为内核,以关城核心遗址为载体,通过激光投影、数字科技等多元形式,于2024年7月创新打造了集裸眼3D光影秀、实景大秀、行浸演艺、丝路市集等于一体的长城文化沉浸式夜游体验项目《天下嘉峪关》,并于今年5月迭代升级。

长城文化沉浸式夜游体验项目处处包含着对文物保护的妥帖考量。“《天下嘉峪关》项目所采用的均为柔和冷光源,射灯安装在城墙根处,以倾斜的角度投射光线,既能清晰呈现城墙的肌理特征,又可避免强光直射对城墙夯土造成损害。”嘉峪关关城景区副总经理曹文娟介绍。

以文塑旅,以旅彰文。嘉峪关市通过“场景化、产业化、全域化”多措并举,深入挖掘、激活长城文化资源,以数字技术、文化创意与传统产业深度融合的实践路径,将长城文化转化活化为可体验、可消费、可增长的新动能。从“白日观光”到“全景全时”,嘉峪关的探索正在重新定义长城文化的打开方式。

近年来,嘉峪关市坚持“文化+旅游+商业+演绎”的复合开发思路,形成多元业态共生的产业格局。编排大型音乐诵读史诗《长城颂》,创作歌曲《长城长·丝路长》《梦回嘉峪关》,推出边塞史诗剧《天下雄关》。

以长城文化为依托,嘉峪关市培育了“我在嘉峪关修长城”“但使龙城飞将在”等10余种研学产品,吸引全国各地中小学生参与体验长城文化。创作拍摄长城主题本土微电影《定城砖》,将长城文化融入中国·嘉峪关国际短片电影周、嘉峪关国际铁人三项赛等重大节会赛事活动,构建“观光游览+文化体验+研学教育”的立体化全链条旅游产业生态。

砖缝记沧桑 关城诉华章

“我是长城上的一块砖,愿意把长城文化传播给更多人。”嘉峪关长城研究院副研究馆员张晓燕说,把长城的故事讲给世界听是她一直以来的梦想。

23年前,张晓燕从千里之外的中原奔赴戈壁旷野的嘉峪关,一头扎进长城的怀抱,从此再也没有离开。为挖掘长城蕴含的中华民族精神和故事,她的脚步遍布嘉峪关市的各个古迹。为了查清讲解中遇到的问题,她查阅文献资料数百万字,撰写近20万字的读书笔记。从“问不倒的长城讲解员”到“长城文化传播者”,23年间,张晓燕共接待各类团队1.5万个,讲解服务30多万人次。

“你眼中的嘉峪关是什么样的?跟着《晓燕说长城》,一起了解嘉峪关长城密码……”日前,《晓燕说长城》新媒体作品在网络上广泛传播。这是嘉峪关长城研究院策划推出的品牌栏目,以“从嘉峪关看大长城”为视角,生动讲述长城故事、传播长城文化,让嘉峪关长城文物和文化“活起来”“动起来”。

近年来,嘉峪关市持续创新文化传播模式,依托嘉峪关长城研究院的人才资源,打造“长城文化宣讲队”品牌,推动长城文化普及,探索“走出去”主动传播模式。推出系列短视频《长城+非遗:故事传说里的嘉峪关》和《诗词里的嘉峪关》;出版《陇上长城研学——我在嘉峪关修长城》研学实践教材;组织策划、举办“印象长城”“长城故事”等主题创作采风和研讨交流活动,推出长城题材作品560余篇幅;举办以专题讲座为主要传播形式的大型文化宣传活动“长城讲堂”,讲授长城文化最新研究成果;拍摄纪录片《河西走廊之嘉峪关》,多视角诠释丝路文化、长城文化、边塞文化的深度融合……像这样的文化传播尝试,在嘉峪关市还有很多。

“当前我们全力打造国内长城学研究主阵地,深入开展长城文化研究阐释,与中国文化遗产研究院、敦煌研究院、天津大学等国内科研机构、高校积极开展学术交流与合作。”嘉峪关长城研究院院长李进贤介绍。研究院组建了嘉峪关长城文化专家智库,聘请中国社科院等高等院校、科研机构专家学者为智库成员,积极构建长城建筑、长城防线、长城艺术、长城文化等综合研究体系,为文物保护、遗产管理、数字展示等提供有力支持。

甘肃省将嘉峪关作为全省重要的文化标识,纳入长城国家文化公园(甘肃段)建设的三大核心展示园之一,予以重点支持。嘉峪关市将“雄关”作为城市四张名片之一,将长城文化遗产保护传承摆在全市工作重要位置,先后编制实施《万里长城—嘉峪关文物保护规划》《嘉峪关世界文化遗产保护与展示工程核心区详细规划》《长城国家文化公园(嘉峪关段)详细规划》,将文物空间信息纳入国土空间规划“一张图”,严格落实建设用地“先考古后出让”“先调查后建设”制度,构建全面保护、系统保护、整体保护的工作体系。

长城长,丝路长。嘉峪关市持续推进长城国家文化公园建设,围绕长城文化遗产保护传承、活化利用、研究阐释、文旅融合、宣传推广等内容,持续深化资源整合与创新实践,全力守护好这一中华民族的文化瑰宝。

(作者单位:甘肃日报社)

(责任编辑:陈蓉)