张自忠将军一封书信中的家国情怀

李庆辉

“烽火连三月,家书抵万金”,一封封穿越抗战烽火的朴素信笺,承载着仁人志士于民族危难间誓与祖国共存亡的坚定信念。张自忠的家书就是其中的典型代表。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,重温张自忠将军的家书,感悟先烈矢志不渝的爱国情怀,珍惜血染的胜利成果,从中汲取奋进力量。

张自忠,1891年出生,山东临清人。1937年七七事变后,先后任第59军军长、第33集团军总司令兼第5战区右翼兵团总指挥。1938年徐州会战中,张自忠率部在临沂阻击日军精锐板垣师团,为台儿庄大捷赢得了时间。

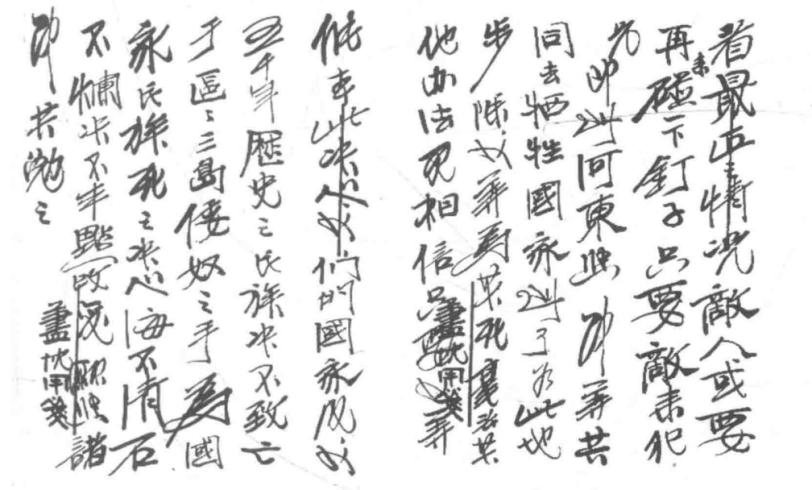

《致战友书》是一封十分特殊的家书。抗战爆发后,张自忠每逢大战前,都会留下一封信,如果在战争中生还,就把信撕掉,如果战死则把这封信作为遗书。1940年5月,枣宜会战爆发,张自忠率部与日军展开战斗。战前,他写下这封信。

“看最近之情况,敌人或要再来碰一下钉子。只要敌来犯,兄即到河东与弟等共同去牺牲。国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。更相信,只要我等能本此决心,我们的国家及我五千年历史之民族,决不致亡于区区三岛倭奴之手。为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变,愿与诸弟共勉之。”

字句虽短,重若千钧,充分体现了张自忠“捐躯赴国难,视死忽如归”的民族气节。1940年5月,日军为控制长江交通,切断通往重庆的运输线,集结兵力发动枣宜会战,企图围歼中国第五战区主力部队。战斗打响后,前线部队伤亡惨重,张自忠焦急万分,亲率部队由宜城渡过襄河,于14日在方家集将日军第13师团拦腰斩断,直插日军后方,奋力阻击日军前进步伐。5月15日清晨,日军以飞机、大炮猛轰中国军队阵地。张自忠将指挥所设在距前线仅1.5公里的位置上,身边参谋多次劝他转移,他回答:“我奉命截击敌人,岂能自行退却!”16日凌晨,张自忠部队与日军激战,一直打到日出,9时许,日军向中国军队的阵地发动总攻,形成合围之势,11时许,日军一发炮弹在指挥所附近爆炸,弹片将张自忠右肩炸伤,紧接着一颗流弹将他的左臂打穿,军装被鲜血浸透。日军攻势愈发猛烈,援军久久不至,他将卫队官兵全数调往前线参与作战,身边仅留8人。守在外围的特务营与日军激战,损失殆尽,张自忠亲自杀敌,全身多处中弹,右胸被洞穿,血如泉涌。此时,参谋长吴光辽腿部中弹倒地,张自忠命两名卫兵护送其突围。随后,张自忠向第5战区司令部写下最后一份报告,告诉副官:“我力战而死,自问对国家、对民族可告无愧。”日军逼近至50米内,张自忠虽身负重伤但仍手持步枪与日军搏斗,最终壮烈牺牲。

张自忠是抗日战争时期牺牲在战场上的唯一一位集团军总司令。当张自忠灵柩运抵重庆时,民众自发沿江迎接,全国各地也纷纷举行悼念活动。毛泽东、朱德、周恩来分别为张自忠将军题写了“尽忠报国”“取义成仁”“为国捐躯”的挽词。周恩来称赞张自忠:“其忠义之志,壮烈之气,直可以为中国抗战军人之魂。”

“为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变”。时至今日,通过力透纸背的文字,我们依然能够清晰地感受到张自忠将军为国家和民族献身的决心。当前,站在新的历史起点上,我们更应当从中学习先辈钢铁般的意志和不屈的精神,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业不懈奋斗!

(作者单位:中国人民抗日战争纪念馆)

(附图:张自忠致战友书)

(编辑:梁姝)