英雄壮歌:抗日战场上的铁血忠魂

邵凡晶

在波澜壮阔的中国人民抗日战争中,千千万万的抗战英雄抛头颅、洒热血,为战争胜利、铸就伟大的抗战精神作出了重大贡献。站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的时间节点上,让我们回望英雄们感天动地、气壮山河的伟大事迹,在感悟英烈精神中汲取奋勇前行的强大动力。

左权:愿拼热血卫吾华

左权,1905年出生于湖南醴陵的一个农民家庭。1924年进入黄埔军校一期学习,1925年加入中国共产党,同年12月赴苏联莫斯科中山大学学习,后转入伏龙芝军事学院深造。1930年回国后到中央苏区工作,参加了中央苏区历次反“围剿”作战。

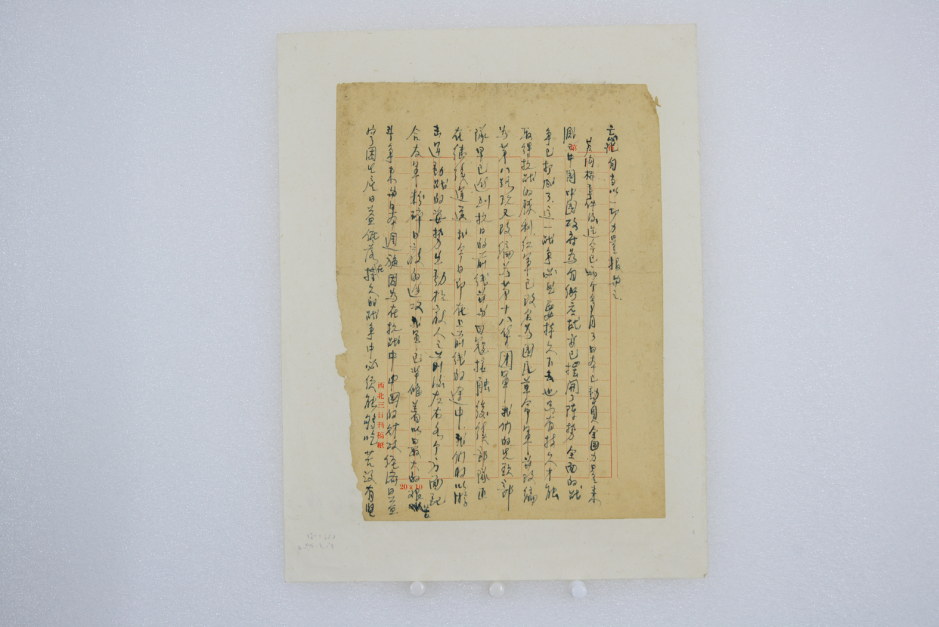

左权给其叔父的信。

全民族抗战爆发后,左权任八路军副参谋长、八路军前方总部参谋长,协助朱德、彭德怀指挥八路军开赴华北抗日前线作战。1940年秋,八路军总部发动百团大战,左权协助彭德怀全力投入作战指挥。10月,百团大战进入第三阶段。在关家垴战斗中,彭德怀、左权的指挥所距离前沿阵地很近,敌机从头上呼啸而过,投下的炸弹将指挥所后墙震塌,强大的气浪掀掉屋顶一角,但左权对此全然不惧,仍旧镇定地研究作战参谋送来的情报。警卫员建议将指挥所后撤,左权看到刚被炸弹揭开的“天窗”,命令说:“指挥所的同志全部向前推进,犹豫等于死亡!”随后,他回过头来严肃地告诫警卫员:“一个指挥员怎么能考虑个人安危,战士们离不开我们,他们在浴血苦战啊!”他的魄力和勇气极大地鼓舞了士气。

左权不但“谋兵”,而且“谋粮”。自1939年起左权就着手在山西黎城县创建黄崖洞兵工厂。这是太行山区最大的兵工厂,既能生产“太行造”步枪,也能生产炮弹和掷弹筒。如此重要的兵工厂很快成为日军的重点进攻目标。1941年11月,日军进犯黄崖洞地区。左权在黄崖洞以东的武军寺小寨岭上设立临时指挥所,指挥八路军总部特务团和黄崖洞兵工厂自卫大队与敌人战斗。他叮嘱特务团团长要储足半个月的水和给养,对敌人采取“既要拖住不让走,又要挡住不让进”的策略。面对敌人施放的毒气,他当机立断指示要坚守勿出、待机歼敌,并及时抢救中毒人员。经8昼夜激战,左权指挥八路军总部特务团以较小的代价歼敌千余人,这场战斗被中央军委称为“‘反扫荡’的模范战斗”。

1942年5月,日军对太行抗日根据地实行“铁壁合围”大“扫荡”,妄图一举剿灭八路军总部和中共中央北方局等领导机关。25日,最危险的局面发生了。随着日军的包围圈越缩越小,八路军总部和北方局各路转移队伍暴露在日军飞机的轰炸和扫射下。在向外突围的紧急关头,左权坚决要求担任掩护和断后的重任。当他率最后一批同志冲到距十字岭顶峰十几米时,一发炮弹在他身边爆炸,但他完全将生死置之度外,仍在高地上大声喊着指挥突围。当第二发炮弹射来时,左权不幸中弹,壮烈牺牲,年仅37岁。

“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花。”朱德用这四句痛心疾首的悼词浓缩了左权将军革命的一生。左权是八路军在抗日战场上牺牲的最高指挥员。左权在给叔父的信中曾写道“牺牲了我的一切幸福,为我的事业奋斗”,他用行动践行了这一誓言。

彭雪枫:不复失地,誓不生还

彭雪枫,1907年出生于河南省镇平县。1925年加入中国共产主义青年团。1926年转入中国共产党,后在北京、天津、烟台等地从事秘密革命工作。1930年初到上海中共中央军委工作,同年5月被派到苏区,参加中央苏区历次反“围剿”作战,多次担任先锋部队的指挥员。

彭雪枫的暖水瓶。

1938年初,彭雪枫肩负起“开展豫西敌后游击战”的新使命,走上了中原抗战的第一线。他从山西到河南确山竹沟镇,担任河南省委军事部长兼统战委员会主任。在这里,彭雪枫整编游击队、扩大抗日力量,并参照延安抗日军政大学的办学模式,开办军政教导大队,吸引了众多抗日爱国青年参加。彭雪枫亲自为学员们授课,并结合自己的亲身作战体会,深入浅出地讲解游击战术问题。“孤山冲,山重重,冲里来了彭雪枫,穷人穷,骨头硬,要跟雪枫闹革命……”这首在当地流传的歌谣至今仍被人熟记哼唱。几个月后,面对开封失守、豫东沦陷的紧急情势,彭雪枫率领游击支队指战员在竹沟召开东征誓师大会,并庄严宣誓:“日寇犯境,大敌当前……不复失地,誓不生还。”此后,彭雪枫率部挺进敌后,开辟豫皖苏边抗日敌后根据地,宛如一把利刃插入了敌人的心脏。

1941年皖南事变后,彭雪枫任新四军第4师师长兼政治委员、淮北军区司令员。经过一年多的努力,彭雪枫对部队的整训工作卓有成效,部队战斗力明显提高,取得一次又一次的胜利。他在家信中写道:“反扫荡战斗共三十三天,我们完全胜利了!”在第4师工作期间,淮北军民流传着这样一句话:彭雪枫有三件宝——骑兵团、拂晓剧团和《拂晓报》。1938年,彭雪枫还在新四军游击支队时就创建了拂晓剧团和《拂晓报》。1941年8月,他根据3年平原游击战争的经验,组建第4师骑兵团。拂晓剧团和《拂晓报》在看不见的战场上为宣传我党政策、教育群众、鼓舞部队斗志等方面作出了重要贡献。骑兵团则驰骋在淮河两岸,在平原游击战中发挥了极大的突击作用。

1944年,侵华日军为打通大陆交通线,大举向河南腹地进攻。彭雪枫奉中共中央命令挥师河南,于9月上旬率部抵达夏邑县八里庄。11日,彭雪枫等人发起八里庄歼灭战,趁夜对敌实施包围并发起总攻。眼见敌军残部企图突围逃跑,彭雪枫即令骑兵团勇猛追敌,终将敌军支队司令以下千人生擒。就在战斗结束之际,一枚冷弹穿入彭雪枫的胸窝。彭雪枫壮烈牺牲,时年37岁。

“军人在大敌当前之际,当以捐躯沙场,马革裹尸为荣”。虎胆将军彭雪枫誓死忠于革命事业,在抗日战场上尽显共产党人的本色。

狼牙山五壮士:

宁死也不当俘虏

狼牙山五壮士是抗日战争时期在河北易县狼牙山面对日本侵略军浴血奋战、宁死不屈、英勇跳崖的5名八路军战士,他们是马宝玉、胡德林、胡福才、葛振林和宋学义。

油画《狼牙山五壮士》。詹建俊作

狼牙山属太行山脉,山高壑深,绝壁如刀斧劈凿般险峻。在日军对晋察冀根据地疯狂“扫荡”的日子里,我军数千官兵和数万群众藏身此处。凭借地势地形优势,我军能够成功躲避小股日军的“扫荡”,但若面对日军重兵集结的“围剿”,则存在被“包饺子”的风险。

1941年秋,侵华日军华北方面军集中兵力对晋察冀根据地发动毁灭性的“大扫荡”。日伪军从定兴、方顺桥附近分三路西进,突然对狼牙山地区实施“清剿”。当时,该地区驻有八路军晋察冀军区所属第1军分区机关部队,涞源、易县、徐水、满城4县的党政机关和群众,人数达数万之众。为迷惑敌军,第1军分区第1团第7连奉命上狼牙山拖住敌人,掩护机关、部队和群众转移。第7连完成任务撤离时,留下第6班班长马宝玉、副班长葛振林和战士宋学义、胡德林、胡福才掩护全连转移。他们趁夜色把部队留下的几箱手榴弹捆在一起,像埋地雷一样,从敌人必经的山脚下一直埋到半山腰。

5人虽然是孤军奋战,却坚定沉着。他们利用有利地形,奋勇还击,打退日伪军多次进攻。为给部队转移争取更多时间,他们主动吸引数百名敌人向自己追击。他们撤到哪里,日军的炮火就跟到哪里。危急关头,为不暴露部队转移路线,保障主力安全,班长马宝玉带着战士们,把敌人引到狼牙山的最高峰——棋盘陀。

5人边打边撤,让日伪军误认为咬住了八路军主力,发起猛攻。面对兵力的悬殊,他们无所畏惧,发誓要“来一个打死一个”。敌人一次又一次地冲锋,都被5人打退。弹药打光了,他们就搬起大石头向敌人狠狠砸去。敌人向山峰步步逼近,5人已无路可退。马宝玉大义凛然道,宁死也不当俘虏!其他人纷纷响应。他们毁掉枪支后,纵身跳下数十丈深的悬崖。马宝玉、胡德林、胡福才壮烈殉国,葛振林、宋学义被山腰树枝挂住,身负重伤,被老乡们救起,幸免于难。

“视死如归本革命军人应有精神;宁死不屈乃燕赵英雄光荣传统。”这是当年任晋察冀军区司令员兼政治委员的聂荣臻在狼牙山五壮士纪念塔的题词。以共产党员、班长马宝玉为首的八路军5位英雄,用生命和鲜血谱写了气吞山河的革命壮歌。

铭记历史才能开创未来。从1931年到1945年,经过长达14年艰苦卓绝的浴血奋战,中国人民打败了穷凶极恶的日本军国主义侵略者,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。在中国人民抗日战争的壮阔进程中,无数英雄儿女为国家和民族义无反顾、奉献一切,他们展现的崇高的爱国主义、革命英雄主义精神和坚贞不屈的民族气节,永远激励海内外中华儿女克服一切艰难险阻,推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。

(作者单位:中国国家博物馆)

(编辑:梁姝)